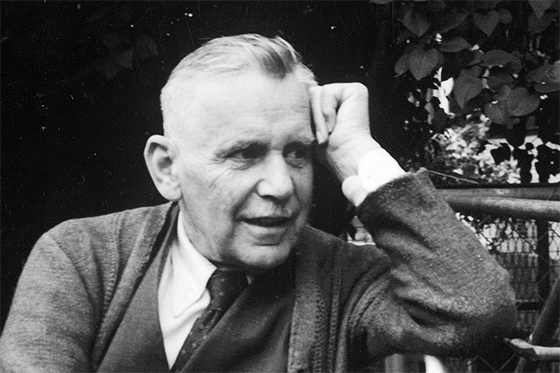

Bild: Zentralbibliothek Zürich

Biografie

Der Komponist Othmar Schoeck wurde am 1. September 1886 als vierter Sohn des Landschaftsmalers Alfred Schoeck und der Hotelierstochter Agathe Schoeck-Fassbind in Brunnen geboren. Othmar und seine drei Brüder Paul, Ralph und Walter wuchsen hier, in der vom Vater gebauten Villa Eden auf und beschrieben ihre Kindheit in Brunnen später stets als idyllische Zeit. Schoeck studierte unter Friedrich Hegar am Konservatorium Zürich und unter Max Reger an der Musikhochschule Leipzig. Danach liess er sich in Zürich nieder, wo er als Komponist, Klavierbegleiter und Dirigent arbeitete. Während 27 Jahren war er Chefdirigent des Stadtorchesters St. Gallen.

1916 lernte Schoeck Werner Reinhart kennen, einen Geschäftsmann aus Winterthur, dessen Liebe zur Musik von seinem Reichtum übertroffen wurde. In den folgenden Jahrzehnten unterstützte Reinhart zahlreiche Schweizer und mitteleuropäische Komponisten finanziell, darunter Igor Strawinsky (dessen «L’Histoire du soldat» er finanzierte), Alban Berg, Arthur Honegger, Ernst Krenek und andere. Reinhart unterstützte auch Schriftsteller wie Rainer Maria Rilke. Aber der Künstler, dem er die grösste finanzielle Unterstützung zukommen liess, war Othmar Schoeck. Kurz nach ihrer Begegnung begann Reinhart, Schoeck ein vierteljährliches Stipendium zu zahlen, das nach seinem Tod 1951 von seinen Erben fortgeführt wurde.

In den 1920er Jahren wuchs Schoecks Ruf in der Schweiz und in Deutschland. Seine Werke wurden nun auch von führenden Dirigenten wie Wilhelm Furtwängler, Fritz Busch und Karl Böhm aufgeführt. Ab «Penthesilea» (1927) wurden seine Opern an den ersten deutschen Häusern uraufgeführt. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Schoeck keine Sympathie für Hitlers Deutschland und dessen rassistische Politik hegte. Aber er unternahm auch keine Anstrengungen, sich zu distanzieren, als die Nazis ihn in den 1930er und frühen 1940er Jahren umwarben. Er verdiente weiterhin die meisten Tantiemen in Deutschland und liess auch seine Opern «Massimilla Doni» 1937 in Dresden und «Das Schloss Dürande» 1943 in Berlin uraufführen. 1937 nahm er in Freiburg im Breisgau den umstrittenen Erwin-von-Steinbach-Preis entgegen. Schoeck glaubte, dass es ausreichen würde, politisch neutral zu bleiben, um dem Verdacht des Mitläufertums zu entgehen, doch er irrte sich gewaltig. Seine Unfähigkeit, mit den dadurch entstandenen äußeren und inneren Konflikten fertig zu werden, führte im Frühjahr 1944 zu einem körperlichen und seelischen Zusammenbruch, von dem er sich nie wieder erholen sollte.

Schoeck war im Sommer 1945 noch immer krank, als das kleine Haus in Zürich, das er seit dreizehn Jahren gemietet hatte, verkauft werden sollte. Das hätte bedeutet, dass er samt Frau und Tochter eine neue Bleibe hätte suchen musste. Doch Werner Reinhart schaltete sich ein, kaufte das Haus und schenkte es Schoeck.

Schoecks letzte Lebensjahre waren geprägt von nachlassender Gesundheit und Gefühlen der Isolation und ästhetischen Entfremdung angesichts der Avantgarde der Nachkriegszeit (und dies trotz der Fürsprache von Interpreten wie Dietrich Fischer-Dieskau). Othmar Schoeck starb am 8. März 1957 in Zürich an einem Herzinfarkt. Nach seinem Tod fanden seine Werke bis in die 1980er Jahre wenig Beachtung. Seitdem wurden jedoch seine Lieder vollständig aufgenommen, ebenso wie fast alle seine Opern. Künstler wie Christian Gerhaher und Heinz Holliger haben seine wichtigsten Liederzyklen aufgeführt. Sein Ruf hat sich auch in der angelsächsischen Welt verbreitet, wo Alex Ross, der preisgekrönte Autor und Kritiker des New Yorker, und der Dirigent, Autor und Präsident des Bard College, Leon Botstein, zu seinen treuesten Befürwortern gehören.

Das Othmar Schoeck Festival, das teils in der Familienvilla stattfindet, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schoecks Werke in der schweizerischen und internationalen Öffentlichkeit zu verankern und an seinem Geburtsort zu einer erneuten Auseinandersetzung mit seinem Leben und Werk anzuregen.

Text: Chris Walton